イ・チャンヒさん [ロボット・機械学科 1年生]

OCTではロボット機械学科の後期授業の一環として、毎年、全国専門学校ロボット競技会「スチールファイト」に出場するため、ロボットの製作をチームで行っています。設計、機構、加工技術のほかに、操縦の精度も求められる競技です。 約3ヶ月の制作期間を経て、2016年12月22日、東京オリンピック記念センターで行われたロボット競技会の有線型部門に参加し、見事優勝(!)したチーム「チャンスン」。リーダーのイ・チャンヒさんにお話を伺いました!

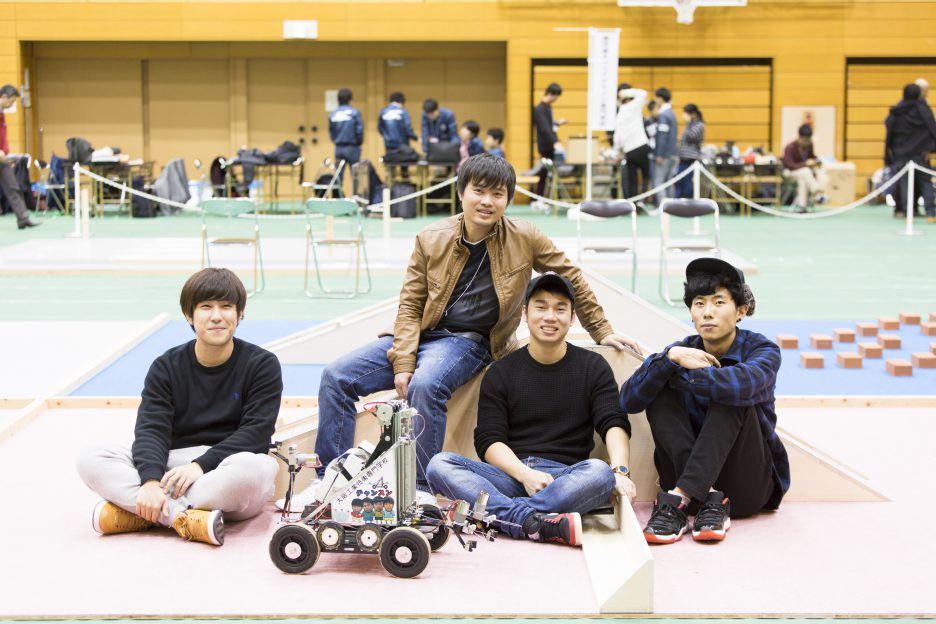

▲チーム名「チャンスン」は、メンバーの名前から1文字ずつ取って名づけたそうです

イ:僕たちのチームが最初に決めたのは、どこにもない独創性なロボットをつくること。それを話したのが昨年の9月末だったかな。機械はいくら完璧につくっても問題が出てくるものです。なので、一気に3週間ほど、10月中には完成させ、実際に動かしながら問題を見つけ、アップデートしていくことに残りの時間を使いました。

▲実際の競技の様子。障害物に囲まれた3本のペットボトルをつかんで、坂を越えた先にあるゴール台へボトルを挿入するまでのタイムを競います

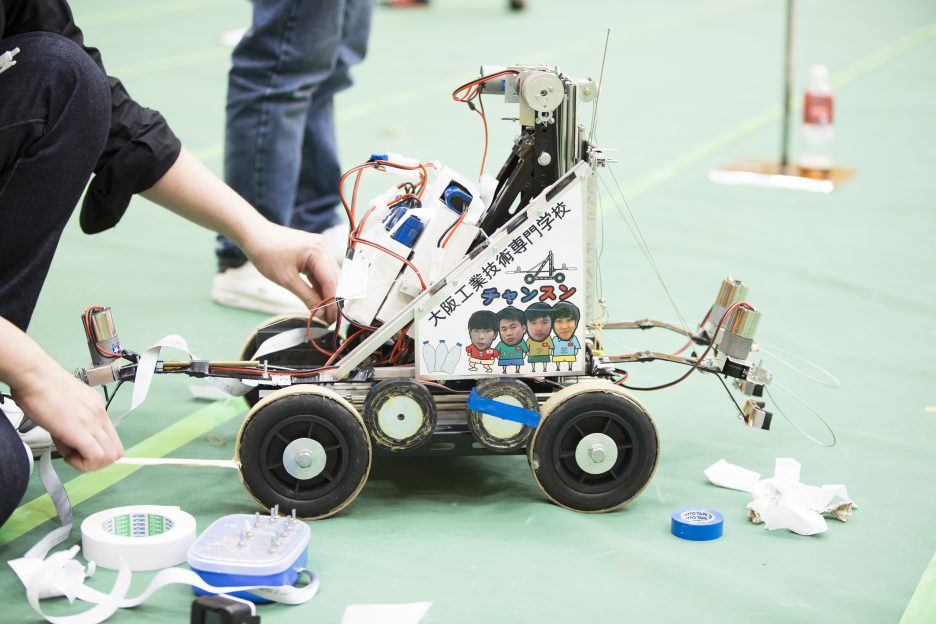

イ:最初のアイデアを大事にふくらませる形でつくったのは、ペットボトルをつかむためのアームです。多くのチームはペットボトルを挟んで持ち上げるので、走行するときの揺れで落ちてしまう。僕たちのロボットは、アーム部分にワイヤーを使っていて、輪っか状のワイヤーをしぼってペットボトルを持ち上げるため、揺れで落とすことなくゴールまで運ぶことができるんです!

▲ペットボトルをつかみ、障害物を超え、ゴールの穴に挿入する

▲ペットボトルをゴール台に挿入するのは、とても繊細な作業!指示役のチームメイトと息を合わせます

イ:試作段階ではうまくつかめなかったのですが、ワイヤーを締め付ける強さを調整し、本番では3つのペットボトルを落とすことなく運ぶことができました。

▲試行錯誤の詰まったマシーンには、チーム名とメンバーの顔写真が!

▲競技を終えて、チームでこれまでを振り返ってもらいました

イ:もうひとつのポイントは、タイヤとモーターの間にある「かまし」。これのおかげでタイヤの衝撃からモーターを守り、強い力で安定してタイヤを回転させることができるようになりました。急な坂でタイヤがすべるのを防ぐため、限られた予算の中で試行錯誤を繰り返し行き着いたアイデアです。しかも、トルクとともに速度も上がりました。「スチールファイト」の歴代ベストタイムが約2分30秒。僕たちのベストタイムは40秒(!)と、今までにないスピードが出せるようになったんです。

▲有線型部門で優勝したチャンスンチーム。授賞式の様子です

イ:今年も「スチールファイト」に出場する予定ですが、レベルアップしてくる周囲のチームに負けないよう、さらにスピードを進化させたロボットで出場したいと思います!

▲最後に、担当教員・堀部先生からひとこと!

| すべてのプロジェクトを知りたい方はこちら 『プロジェクトで社会とつながる』一覧へ |