(右):楢原彰真さん[建築設計学科]

(左):木村貞基先生[建築設計学科]

建築設計学科では、企業と連携して経営の基礎を学び、設計プランを実践提案するプロジェクトを行っています。2021年度のテーマは、千里中央駅構内に店を構えるひとりしゃぶしゃぶ大阪発祥の店「千里しゃぶちん」が新たにオープンする「ワインスタンドしゃぶちん」の店舗設計。最終講義に実施するコンペ形式のプレゼンで最優秀賞に選ばれた楢原彰真さんと、担当教員の木村貞基先生が、5ヶ月にわたるプロジェクトの歩みを辿ります。

▲2021年12月にオープンしたワインスタンドしゃぶちんの外観・内観。千里しゃぶちん本店と同じく、千里中央駅構内という立地だ。2022年の年明け、木村先生と楢原さんは、開店から約1ヶ月を経た店舗に訪れた

木村:僕が掲げる授業のモットーは、学生一人ひとりに、自分の設計が社会とリアルにリンクする実感を持ってもらうこと。建築にはデザイン力はもちろん、コンサルティングの視点も不可欠です。経営の仕組みを理解し、空間づくりをビジネスに生かしていく。そのプロセスを経験してほしいと、これまでもまちづくりやリフォームの実践提案をしてきました。今回は、縁あって「ワインスタンドしゃぶちん」の店舗設計に挑戦しましたが、率直に、やってみてどうだった?

楢原:通常の課題では仮のお施主さんを想定しますが、今回は実際にクライアントがいらっしゃるので、提案内容へどのような反応があるかという緊張感も……。そのぶん、お店の強みや魅力をしっかりと分析し、責任をもってプランをお見せしようと気を引き締めて臨みました。

木村:プロジェクトがはじまったのは4月でしたね。企業コンサルタントの中武篤史先生(株式会社ユアコンパス代表取締役社長、ユアコンパス社会労務士事務所所長)を迎え、まずは資金繰りや収益方法、お店を取り巻く内外の環境、時勢など、店舗開発に関わる基本的な知識を学んでいきました。最初は座学が中心で、なかなか設計に着手しないから、みんなうずうずしていたかもしれませんが(笑)。

楢原:そうですね(笑)。でも、経営・経済に関するノウハウは、いつか現場に出たときに求められる知識だろうなと思って聞いていました。はじめて学ぶ領域でしたが、社会を見据えて建築設計に取り組む経験はすごく新鮮でしたね。

木村:そう感じてくれていたなら、なによりです。5月に入ると、店主の梅原雅史さん直々に、ひとりしゃぶしゃぶについてのクライアントレクチャーもしていただきました。

楢原:はい。高度経済成長期、1972年に創業した「千里しゃぶちん(以下、しゃぶちん)」は、当時は高級料理だったしゃぶしゃぶを、ひとりでカジュアルに楽しめる先進的なスタイルが人気のお店です。健康志向や食への関心の高まりなど時代の流れを読みながら、メニューも更新されていて、近年は、シニアソムリエの資格保有者である梅原さんの目利きによるナチュールワインのセレクトもお店の魅力になっています。新店舗は、ワインブームへのニーズに応え、しゃぶちんへの動線も促す挑戦であることが伝わってきました。

▲しゃぶちん本店でのクライアントレクチャーの様子(提供:建築設計学科)

木村:周辺環境や店舗構造をリサーチするフィールド調査も同時期に行いましたが、楢原くんはどんな点に着目しましたか?

楢原:まずは、駅構内を行く人の年齢や動線に目を向けました。駅から出るとオフィスがあり、お昼どきにはサラリーマンの姿も。それから、ニュータウンという土地柄もあるので、ワイン好きな40〜60代の主婦層なども客層として思い浮かべていました。

木村:なるほど。梅原さんも、当初は男性の一人客や団塊の世代をターゲットに据えていたようですが、客層のほとんどが女性とおっしゃっていました。そのあたりは読みが合っていたと言えるかもしれませんね。

楢原:また、お店では全国から取り寄せたこだわりの野菜を提供したいとお聞きしていたので、駅構内の地下空間と紐づけたテーマとして「土」があるかなと。そうしたイメージを、空間づくりに生かしていけたらいいなと考えていました。

木村:面白いアイデアです。その後は少しずつコンセプトを固め、プレゼンの準備を進めました。建築計画をアピールするには、強みを伝えるための編集力も必要。サーベイにあたっては、どうしても自分よがりに情報を集めてしまいがちなので、客観的な根拠が説得材料になります。ここでも、中武先生にKJ法[※1]やSWOT分析[※2]を用いたワークショップを、また、フランチャイズ設計のスペシャリストである大西良典先生(OLL DESIGN株式会社代表取締役)をお招きして、建築積算や費用対効果について講義いただきました。もう贅沢です、プロによる本格指導(笑)。

※1 ブレインストーミングなどで出された情報を、カードや付箋に記入。同じ系統にグルーピングし、その分類を分析・図解し論文や資料にまとめる方法。文化人類学者の川喜田二郎氏が考案した

※2 事業の特徴や状況を、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)に分類し、経営戦略を図る手法

楢原:お店の特色や設計の条件を多角的にとらえつつ、自分の主観だけでなく経営的な目線で分析することができました。ただ、伝えたいことを絞ることが本当に難しくて(笑)。一番には、「土」というテーマのもと、ワインと野菜にこだわるお店の世界観を大事にしたかった。その上で、どんな情報分析をもとに、なぜこの設計プランを考えたのかを理論立てて伝える資料づくりをしていったんです。木村先生にも、面談でフィードバックをいただくだけでなく、TEDxOsakaU[※3]でのスピーカーとしてのご経験から、ストーリーの組み立て方や話し方についてもアドバイスいただきましたね。

※3 さまざまな分野で活躍する人物たちの講演を通し、多様なアイデアや価値観を世界へ発信する非営利団体「TED」、またその理念を受け継ぎ世界130カ国以上で発足する地域コミュニティ「TEDx」に感銘を受けた、大阪大学の学生が運営する団体・活動。木村先生は2018年に登壇した

木村:僕自身も、学生たち一人ひとりが設計者だと思って向き合っていました。やはり企業に向けた実践提案ですから。みんなには、準備段階で立ちはだかる自己矛盾や苦手にもとことん向き合ってもらい、自信をもって設計プランを提案してほしいと思っていましたね。そしていよいよ7月、最終講義のプレゼンを迎えることに。

楢原:力を出し切ったと思いましたが、自分の提案が店舗に反映されるかもしれないという期待と、ダメかもしれないという不安でいっぱいでしたね。3位の優秀賞から受賞者が発表されていくときは、かなりドキドキしました(笑)。

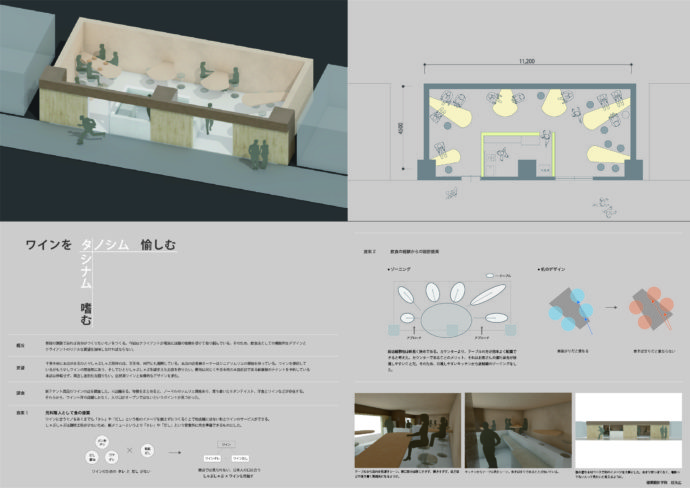

木村:けれども、見事最優秀賞を受賞したね! 改めて、設計プランのポイントは?

楢原:回転率を考慮し、気軽にワインと食事が楽しめるスタンド形式にしたことと、カウンターにカーブをかけ、壁面も凹凸のある洞穴のようなしつらえにしたことです。空間利用のイメージを、縦長の店舗全体、広く空間を使った場合、狭く使った場合と3つのシチュエーションに分けて考え、それを融合させることで行き着いたアイデアでした。テーブル上だけでなく、店内に有機的に生じるスペースで、ワインを片手に会話できるような場を思い描きましたね。

▲楢原さんの設計プラン資料

木村:テーブルやカウンターの形状を含め、幾何学的な空間構成を提示する学生が多かったなか、楢原くんの設計プランは斬新でダイナミックでした。思い切ったアイデアながら、きちんとした裏付けをもって提案できていたので、素晴らしかったと思いますよ。みんなも悔しかったと思うけれど、それぞれに良い案を出してくれました。

▲優秀賞を受賞した大岡優里さんのプラン。カウンターやテーブル席のほか、演奏ステージを設け、音楽とともにワインを楽しむ空間に

▲同じく優秀賞を受賞した辻法広さんのプランは、狭く細長い店舗空間を見渡せる、奥すぼまりのテーブルを放射状に配置したゾーニングが特徴的

▲佳作を受賞した新城稜平さんは、一人客や子育てを終えた夫婦をターゲットに、落ち着いた雰囲気ながらも開放的な空間を提案した

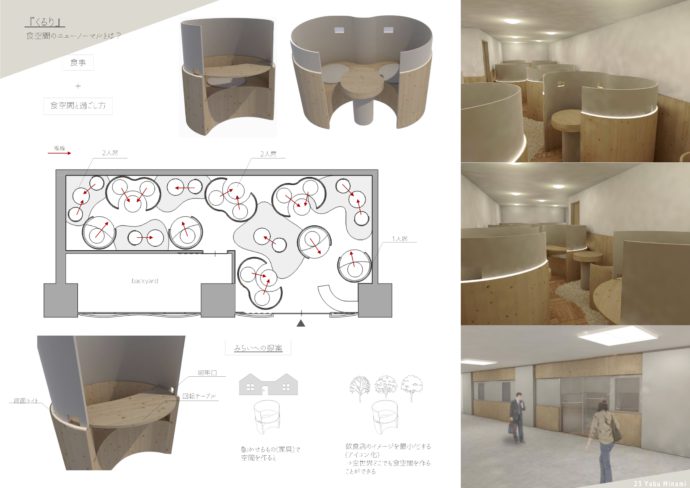

▲特別賞を受賞した薮南美さんは、1、2人席の可動式テーブルを設計し店内を構成。家具そのものをひとつの食空間としてとらえ、利用者の視線を分散した配置に

楢原:実店舗には元あった什器や設備が用いられたこともあり、設計プランはそのまま反映されたわけではありませんが、スタンド形式の案が採用され、ささやかながらも自分の案が生きた嬉しさを感じました。

木村:うんうん。スタンドならではの軽やかさが生み出すコミュニケーションも、きっとあると思う。ただ、オープンしてみると、ご高齢の方や身体障害のある方の来店もあり、女性客も思っていたより多かった。次第に、椅子があるほうが過ごしやすい状況が見られるようになったと、梅原さんはおっしゃっていましたね。

楢原:はい。「スタンドがいい」というお客さまのために一部は残しつつ、座席の導入を決めたとお聞きしました。想定とのギャップは反省点でもありますが、建築がビジネスにつながっていることを感じられるリアルな声は、大きな学びになりましたね。

▲スタンド席のイメージ。現在は2席のみで、座席がメインに

▲楢原さんと木村先生が店主の梅原さんとプランを振り返る様子。優秀賞に選ばれた大岡さんと辻さん、佳作に選ばれた新城さんも同席した

木村:店が完成したら終わりではなく、どのように店が変化していくかを見つめることも設計士として大事なこと。今回のように、オープン後に経営状況を確認しに訪れたり、学生仲間たちと設計プランを振り返って議論することも、しゃぶちんさんや楢原くんたちの未来につながっていくはずです。

楢原:このプロジェクトでは、建築設計と結びついた社会のありよう、建物を利用する人の暮らしに目を向ける機会をもらえたと感じています。学んだ知識をこれからの仕事に生かし、僕自身の視野も広げながら、さらに努力していきたいですね。

Photo : Natsumi Kinugasa