建築設計学科では、企業と連携し、設計プランを実践提案する恒例授業があります。2024年度のテーマは、京都・向日市役所内にある展望レストランのリノベーション活用提案。コンペ形式で行われた11名によるプレゼンの様子を振り返るとともに、優秀賞を受賞した高田颯斗さん、深田邦温さんの作品プランをご紹介します。

店舗がもつポテンシャルを生かし、

課題解決を図るリノベーション活用提案

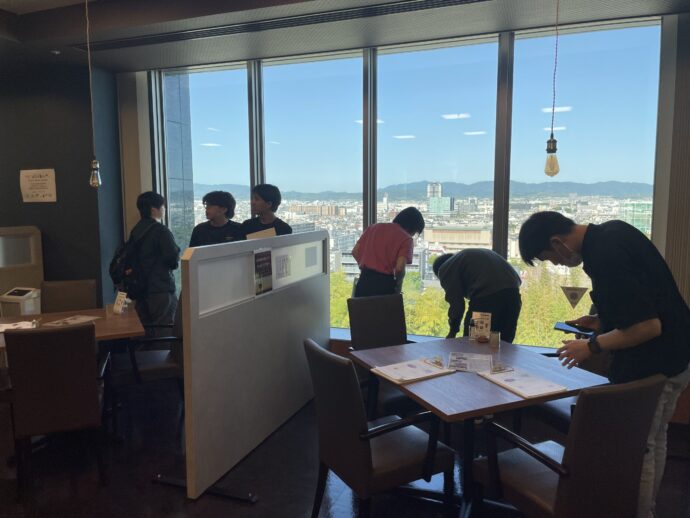

「HANAむこう」は、向日市・京都市の眺望と、地元食材を生かした料理が楽しめるレストラン。ランチ営業時は地域の人々で盛況する一方、ディナー集客の伸び悩みが課題でした。この背景にあるのは、店舗が市役所に位置し、主な客層が開庁時間に訪れる利用者であるという点。今回の設計プラン検討にあたっては、行政施設という立地の利点や魅力をどうとらえ、新たなニーズを創出するかがキーとなります。

▲HANAむこうの店舗入り口

プレゼンの審査には、担当教員の木村貞基先生と、HANAむこうの指定管理運営を担う株式会社Fujitaka(以下、Fujitaka)の事業総括本部取締役本部長・菊田資士さん、OCTの卒業生でもある社員の髙岡尚浩さんと森和深さん、安原梨都さんが参加。“多様な経歴をもったリカレント生、留学生が多く在籍する建築設計学科の学生に、独創的な視点を発揮してほしい”というFujitakaのみなさんの想いも、今回の協働が叶うきっかけとなりました。

▲真剣な眼差しでプレゼンを聞く審査員のみなさん(右から木村貞基先生、森和深さん、菊田資士さん、髙岡尚浩さん、安原梨都さん)。学生たちが日々課題に取り組んでいる教室に、心地よい緊張感が漂います

発表された設計プランは実にさまざま。教職経験をもつ学生は、HANAむこうを地域の子どもたちの食育実習の場へ活用する案を。インドネシアやベトナム、中国、ラオスを母国とする留学生からは、自国と向日市に共通する素材「竹」を生かしたエキゾチックな空間デザインや、双方の文化を融合させたメニュー開発など、インバウンド誘致を図るアイデアが提示されました。また、地域住民をはじめ、市外の人も楽しみに訪れられる拠点として、地元食材の加工品販売や体験交流を行う「道の駅」型の場づくり、遠方からのアクセス利便を考慮し、ディナータイムを組み込んだ史跡めぐりバスツアーといったプログラムを構想する学生も。

実際のリノベーションを見据え、施工・運営面の実現性も汲みながら厳正に行われた審査を経て、今回は高田颯斗さん、深田邦温さんによる作品が優秀賞を受賞しました。

優秀賞2作品をご紹介!

高田颯斗さん

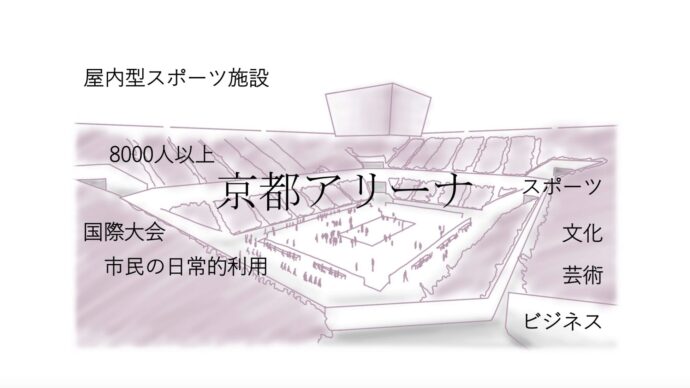

高田さんは、市役所内にあるHANAむこうの立地を起点に、行政が運営する周辺の公共施設をリサーチ。地域住民が集うHANAむこうはもとより、市民の活動を支える永守重信市民会館や、向日町競輪場、同敷地内に2028年に開業予定の「京都アリーナ」など、食や文化芸術・スポーツ、ビジネスに活用できる「場」が多くあることに着目しました。さらに、市民の暮らしや生き方の充実を図る行政の「サービス」として、昨今若者世代にニーズのある「まちコン」の主催を提案。さまざまな拠点をこの会場として生かすことで、人々が流動的に行き来する、まち全体のにぎわいを創出するプランを構想しました。

▲京都府の他市町村をはじめ、全国で行われている行政主催のまちコンを調査。史跡めぐりやスポーツ観戦、国際交流など、まちのスポットや特色を生かしたプログラムが見られ、先行事例として説得力のあるエビデンスに

プランニングの過程を振り返り、高田さんはこう語ります。「店舗自体を生まれ変わらせるというよりも、“市役所のなかにあるレストラン”というHANAむこうの特性を、どのように生かすかがポイントになりました。京都アリーナ開業後は、交通機関もより活発に整備されていくはず。まちの魅力を多角的に知るなかで、HANAむこうが親しまれる機会が増えていくといいなと思います」。審査員からも、「現在だけでなく将来も見据えた、人の流れやコミュニティまでもが想像できる提案」と高い評価を受けました。

深田邦温さん

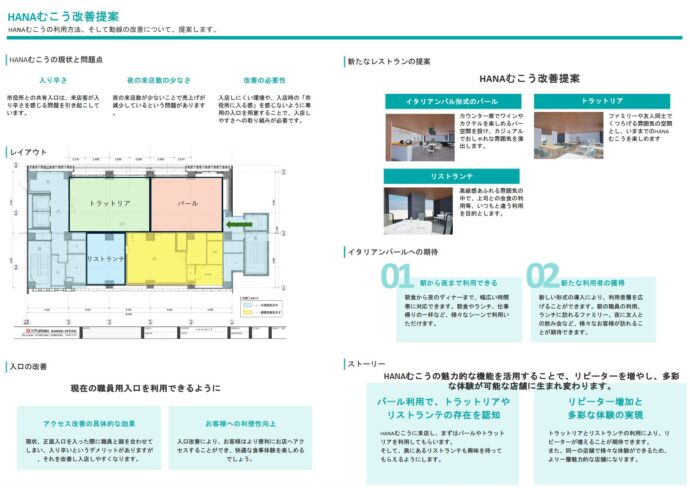

現地調査に赴いた際、レストランを利用する目的で訪れても、入り口が庁舎の共用口となるため、“市役所に行く”感覚を抱いてしまうのではないか?と感じた深田さん。入ってすぐに、職員と来店客の目が合う空間配置も、心理的なハードルを生んでいると考えました。そこで考えた方法が、建物の裏手にある職員用入り口を活用した、HANAむこうへ直結するルートの確保。動線を分けることでアクセスをスムーズに改善し、展望レストランを訪れる期待感を醸成するアイデアです。

また、ディナー集客を向上するために、店舗エリアをイタリアンバル形式のカジュアルなバー、家族や身近な人と日常的に利用できるトラットリア、会食など特別な機会に向けたリストランテの3つに区分し、市民や職員の多様なニーズに応える空間づくりを提案。バー利用をきっかけにトラットリア・リストランテの存在を周知し、満足度の高い食体験を積み重ねることでリピーターを増やす、段階的な集客向上を検討しました。

▲幅広い時間帯で運営する形態の事例として、倉庫を改修し、ホテルやショップ、バー、レストランなど複数のエリアを設けた広島・尾道の複合施設『ONOMICHI U2』なども参照したそう

料理業界を経験したことのある深田さんは、「新鮮な地元食材を生かしたメニューを満喫できるよう、空間としての価値を引き出したいと考えました。庁舎そのものも新しくてきれいな建物です。さまざまな方に親しまれ、まちと共存する場として根づいていってほしい」と、プランに込めた想いを語りました。総評にも、「シーンや用途別に利用できることが、市役所内にあるレストランの意義を高めている」とコメントが。

プレゼンを終えて

最後に、全体講評が行われました。Fujitakaの髙岡さんからは、「自分たちが学生だったとき以上の熱量でプレゼンが行われ、驚きました」とねぎらいのメッセージが。また、審査員長を務めた菊田さんからは、店舗運営から建設設計、業務用機器の販売まで、多岐にわたる事業を展開する自社のエピソードを交え、次のような言葉をいただきました。

「私たちの会社は券売機を製造しているのですが、以前の競合相手は他社の券売機でした。しかし、あるとき突如、電子決済に変わった。メーカー各社とも、電子決済が台頭することは予想していなかったんです。でも、そうした思いがけない切り口が、社会を変えていく。今日はそれに匹敵するようなアイデアの片鱗を見せていただきました」

建築にまつわる課題を解決へ導くために、それを取り巻く環境や文化を理解し、魅力を発見していく。それは、都市のありようをとらえ、新たに創造する営みと言えるかもしれません。今回優秀賞を受賞した2作品は、HANAむこうの実際のリノベーション活用計画へ生かされていく予定です。まちに根づき、さらなる未来を築いていく新しい店舗の姿にご期待ください!

担当教員・木村先生に、

プロジェクトを振り返っていただきました

木村貞基先生[担当:建築設計学科]

今回協働したFujitakaさんは、建築やシステム構築などのハード面はもちろん、地域の目線や声を大事にまちづくりへ取り組んでいる企業です。学生たちにも、建築設計や都市計画に携わる上で、その両輪の意義を学び取ってもらえたらと考えていました。

授業内では、店舗の立地や周辺環境、運営や施設構造を把握する現地フィールド調査に、FujitakaさんやHANAむこう従業員の方々へお話を聞くクライアントインタビュー、企業コンサルタントである中武篤史先生によるマーケティング分析に至るまでを経験。実際にあるお店のリノベーション活用提案ですから、訪れるお客様や、運営を維持できる収益、経営展開も綿密に検討しなければなりません。

▲フィールド調査の様子 画像提供:木村貞基先生

また、テーマとなったHANAむこうは、市役所内にある民間運営のレストラン。言わば行政と民間の知恵を交え設置された場です。これからは、PPP(Public Private Partnership)[※1]やPFI(Private Finance Initiative)[※2]といった、公民連携・協業による施設運営がもっと広がっていくでしょう。そして、そうしたつながりが促進されることで、各地にコモンズとなる拠点が生まれ、有事をも乗り越える強靭なまちが築かれていくのではないかと期待しています。学生たちにとって今回のプロジェクトは、デザインだけでなく、サービスの提供と維持管理をバランスよく両立し、効果を生み出すために求められる、プログラムやスキームの精度を思考する課題となったのではないでしょうか。

※1……公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。

※2……PFI法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。

(いずれも国土交通省のWebサイト「官民連携とは」より引用)

Photo : Natsumi Kinugasa